本日も、相続手続き一覧の内容更新となります。

通常の所得税は、

毎年1月1日~12月31日までに発生した所得について

翌年2月16日~3月15日の間に申告

および所得に応じた所得税を計算し、納税を行なう

ところが、年の途中で他界された方の場合、

しなければならなくなります。

それが 「 準確定申告 」 と呼ばれるものです

準確定申告は、

故人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの所得が関係します

つまり、被相続人がまだ申告を済ませていない所得です。

では、準確定申告は、いつまでに行なう必要があるのか?

それは、

と決められています。

4か月以内に、申告および納税を済ませなければなりません。

これは結構シビアな期限だと思います。

うっかりしていると、あっという間に期限が来てしまうのです

とは言え、ご安心ください。

すべての方に準確定申告が必要なわけではありません

今日は長くなってしまうので・・・

「準確定申告が必要な方」についてはまた明日、お伝えします

その後、更新しました。つづきはこちらへ

その後、更新しました。つづきはこちらへ

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

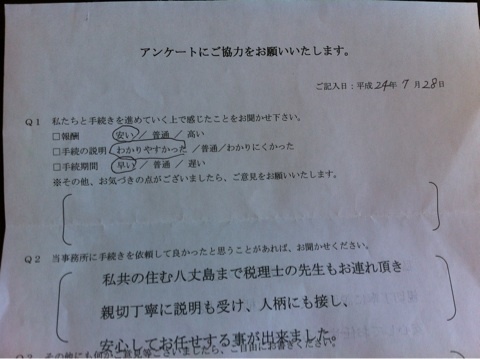

お客さまの声 ~ 八丈島のお客さまより ~

本日、八丈島からご依頼いただきましたお客様より、

ご依頼後のアンケートをいただきました

このお客様は、当事務所の

「相続手続きおまかせパック」 をご依頼いただいたお客様です。

当事務所のHPに掲載させていただくことがある、

とお話ししたためか・・・

お客様のご自宅にあるパソコンでわざわざ打ち込んで、

アンケートにご協力くださいました

ご丁寧に、ありがとうございます

また、ご面倒おかけしてしまい、大変失礼いたしました

アンケートをくださったお客様は、

最初にお電話にてご相談をいただきました。

その後直接お話しをさせていただくため、

八丈島のお客様のところに向かいました

お客様のおかげで、初めて八丈島に行ったのですが、

大嵐に見舞われながらも、美味しい食事と、

都会にはない、とても綺麗な自然に癒されたのを覚えています

お客様のご協力を賜り、あっという間に手続きも終わりました。

手続きは終わりましたが、またそのうち、

プライベートで八丈島を訪れたいと思っています

今度こそは!八丈ブルーを満喫したいです

沢山のご配慮をいただき、本当にありがとうございました!

またいつでもお気軽に、ご連絡ください。

当事務所では、遠方のお客様からのご依頼も承っております。

ぜひお気軽に無料相談をご活用いただければ幸いです。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

12 百か日法要について

今日も引き続き、相続手続き一覧の内容を更新いたします。

これまでの相続手続き一覧の記事はこちら

これまでの相続手続き一覧の記事はこちら

故人が亡くなって、四十九日までは、

七日間ごとに法要を行なっていきます。

その後は、百日ごとの法要になります。

その間に、お盆やお彼岸などが入ってくる場合もあります。

最初の百日目、百か日は

「卒哭忌(そっこくき)」

とも言われています。

そして、一般的にこの日までが「喪中」と呼ばれています。

●「卒哭忌(そっこくき)」について

「卒」は、終わる

「哭」は、声をあげて泣き叫ぶ、という意味です。

親族や近親者たちが故人を偲び、泣き悲しむことをやめる頃、

悲しみに一旦区切りをつける日の目安

ということから、「卒哭忌(そっこくき)」 と言われるようになったそうです。

●百日目に行なうこと

以前は、親族や近親者、故人の友人などを招待し、

僧侶を招いて供養を行なっていたのですが、

近年では故人の遺族だけで行なっていることが多いようです。

この法要をお寺で正式に行なう場合、

供養と一緒に「施餓鬼会(せがきえ)」とよばれる儀式を行なう場合もあります。

※「施餓鬼会(せがきえ)」 とは・・・

餓鬼(弔う者がいない無縁の亡者)のために、様々な種類の飲食を施す法会のこと。「施食会」とも言われています。

また、地方の習わしによっては、

百か日に位牌を仏壇にまつることもあります。

(通常多くは、四十九日の時です)。

そして、納骨については、四十九日を過ぎ、

百か日法要の時や一周忌に納骨することもあるようです。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから