いよいよ明日から夏の3連休がはじまりますね

さて、本日は「隠居」についてです。

昨日の記事「家督相続について」

昨日の記事「家督相続について」

「 隠居 」 (いんきょ) とは・・・

旧民法にもあった制度のひとつです。

当時は、戸主(一家の主のこと)が亡くなることにより、長男がその一家の新しい戸主となる「家督相続」が一般的でしたが、「隠居」は、戸主が生前に一家の代表者をおり、新しい戸主へバトンタッチすることを指します。

※「隠居」も家督相続の要因のひとつです。

戸主には、昨日の記事にも書いたとおり、家族の統率・監督を行うための権限である戸主権が与えられます。

隠居後は、この「戸主権」という大きな責任からおりて、悠々自適な生活を送ることが多かったようです。

また、「隠居」は、「隠退」(いんたい)とも呼ばれています。

ちなみに、日本の民法上の「隠居」は、旧民法(明治23年(西暦1890年)公布)にも見られました

その後、明治31年(西暦1898年)に公布、施行された民法によって制度化、昭和22年(西暦1947年)に改正されるまで、「隠居」制度は続いていましたが、日本国憲法の施行に伴った民法の応急的措置に関する法律(昭和22年(西暦1947年)により、「戸主制度」の廃止と一緒に、「隠居」の制度は廃止されました。

では 「隠居」はどのようにして、行なわれるのでしょうか

「隠居」をするには、隠居者自身(もしくは隠居者の法定代理人)により隠居の意思表示に基づき、隠居者および家督相続人(新たに戸主となる人)が共同で役所に届出を行ないます。

そうすることで、戸主が亡くなる前に「家督相続」が開始されます。

「隠居」手続きを行なえる条件もあります。

改正前民法によると、

◆ 普通隠居ができる条件 ◆

・ 年齢が満60歳以上であること

・ 判断能力を有する家督相続人が、相続の単純承認を為すこと

◆ 特別隠居ができる条件 ◆

・ 戸主が疾病により家政(家族の統率・監督などを行なうこと)を執ることができない場合

・ 本家を家督相続するため、現在の家の戸主を務められなくなった場合

・ 女性が戸主である場合

となります。

現代でも残っている「隠居」という言葉。

今までは、なんとなく使っていたかもしれませんが、結構奥深い意味があるのです。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

戸籍の読み方 ~ 家督相続とは ~

相続手続きを進める上で、戸籍収集をしていると、昔の戸籍に度々

「家督相続」

という言葉が出てきます。

本日は、「家督相続」は、どのようなことを指すのか ご説明いたします。

今は、戸籍も核家族化して、各家庭親子2代(一組の夫婦とその子ども)ごとに戸籍が分けられるようになっていますが、かつては1つの同じ戸籍に何世代もの家族が一緒になって入っていました。

つまり、簡単にいえば、以前の旧民法の時代は、戸籍の単位は「家」だったのです。

家長(一家の主)を筆頭者(戸主)として、

その子ども、その子どもの配偶者、さらには孫まで一緒の戸籍に入っていたのです。

そして戸主には、その一家を統括するため、特別な権利義務が認められていました(→「戸主権」と言います)。

その一家の主が亡くなった

↓

相続が発生

↓

その一家ごと、さらにはその戸主権も引き継ぐことになる

これが、「家督相続」です。

「家督相続」は主に、長男が新たな一家の主となって家の全財産を相続し、その後の財産と家を守っていく、というものです。

よって、主に家督相続が発生していた要因としては、「戸主の死亡」、「戸主の隠居」、「女戸主の入夫婚姻」などとなります。

※隠居についてはまた後日、お伝えします。

その後、戦後に法律が改正(西暦1947年)

↓

「家督相続制度」から、「平等相続制度」に変更

上記のようにかわったため、現在のような、核家族化した戸籍に分けられ、相続財産についても、配偶者や子など、すべての相続人へ分けられるようになりました。

次第に社会状況が変わっていって、平等相続制度が高度成長期以降は当然のようになっていき、それに伴って

「代々 長男が家を守っていく」

という意識も変化していていきました。

以前のような「家督相続」であれば、長男が全財産を相続することも一般的と思われ、相続争いに発展することも多くなかったのですが、すべての相続人へ相続財産を分けるように制度が変わったせいで、相続争いが増えたとも言えますね

以上、本日は「家督相続」について、お送りしました

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

異父・異母兄弟の法定相続分について

今日は、「異父・異母兄弟の法定相続分」についてお伝えします。

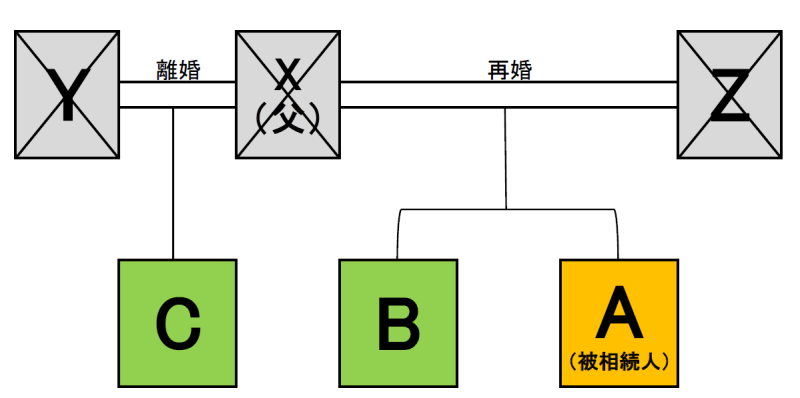

たとえば、父 X が、前妻 Y との間に、子ども「C」がいるとします。

そして、後妻 Z との間に、子ども「A」と「B」がいるとします。

父 X 、前妻 Y 、後妻 Z 、いずれもすでに亡くなっています。

そして今回、子ども「A」が亡くなりました。

図解にすると、このような感じです↓

今回亡くなったA(オレンジ色)は、結婚しておらず、子どももいませんでした。

その場合、両親(祖父母も)とも、すでに亡くなっていますので、法定相続人は、図解でいうと緑色の、「B」「C」となります。

法定相続人とは?

法定相続人とは?

この場合 B、Cそれぞれの法定相続分は、

※Aが遺言書をのこしていない場合です。

相続分の割合が違うのは、「全血」兄弟か、「半血」兄弟か、で決められるためです。

被相続人からみて、「半血」兄弟(※父母どちらかしか同じでない兄弟)の場合、

「全血」兄弟(※父母ともに同じ兄弟)と比べて、相続割合は2分の1減らされます。法律上は、全血でも半血でも、同じ兄弟姉妹として扱われますが、相続となると、このような違いが出てきます。

ちなみに、兄弟姉妹に、遺留分はありませんので、

もし異父・異母兄弟に少しも財産を残したくない!と思う場合は、遺言書をのこしておくと良いでしょう

遺留分とは?

遺留分とは?

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから