こんばんは

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、加入している東京司法書士協同組合からこんな通知が届きました

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、加入している東京司法書士協同組合からこんな通知が届きました

会費の一部から、日本赤十字社の「東日本大震災義援金」に寄付されていたようです

毎月結構な金額を納めているのですが、こうして いつの間にかとは言え、被災者のお役に少しでもたてるなら、納める甲斐もあったなぁと思いました。

最近では、被災者支援の義援金が全く関係のないところへ使われていることが問題となっていますが、きちんと被災地や被災者の方々のもとへ届いて有効に使われるよう、祈るばかりです。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

養子縁組による二重の相続権利について ~ 配偶者であり兄弟姉妹でもある場合 ~

こんばんは

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。

被相続人Bには実の子どもがいない

被相続人Bには実の子どもがいない

被相続人Bの両親はすでに死亡

被相続人Bの両親はすでに死亡

被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしている

被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしている

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。

本日の内容は、「配偶者であり、兄弟姉妹でもある場合」の相続権利です。

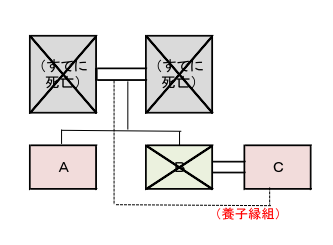

言葉で説明する前に、まず関係図について以下ご欄ください。

※画像をクリックすると大きくなります。

上記 図のように、

被相続人Bには実の子どもがいない

被相続人Bには実の子どもがいない 被相続人Bの両親はすでに死亡

被相続人Bの両親はすでに死亡 被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしている

被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしているこのような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。

・相続人A(法定相続分:4分の1)

・相続人C(法定相続分:4分の3)

ん?昨日の話と違うな? と思われた方、

と思われた方、

と思われた方、

と思われた方、なかなかの“相続通”だと思います。

このような相続割合になる理由として、相続人Cは、

「被相続人Bの配偶者であり、二人の間に子どもはおらず、被相続人の両親もすでに他界していた」

ので、配偶者としての権利で4分の3を相続する権利があります。

ただし、気になるのは、配偶者Cが、被相続人Bの両親と養子縁組をしていたことです。

このことによって、CはBの配偶者であり、兄弟姉妹でもあるのです。

兄弟姉妹ということは、立場上、CにはAと同じ「兄弟姉妹」としての相続権利がある、と思われるかもしれません。

ところが、Cには「Bの配偶者」としての相続権利しかありません。

戸籍上はBの兄弟姉妹でもありますが、このようなケースの場合、法律上では兄弟姉妹としての相続権利を認められていないのです。

よって、昨日の「養子であり代襲相続人(孫)である」場合の二重相続は可能ですが、今日ご紹介したような、「配偶者であり兄弟姉妹である」場合の二重相続は認められませんので、ご注意ください

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

養子縁組による二重の相続権利について ~ 孫であり養子でもある場合 ~

こんばんは

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。  被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる

被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる

配偶者は先に亡くなっている

配偶者は先に亡くなっている

被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる

被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる

被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている

被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。

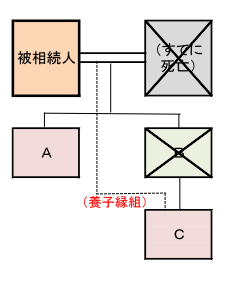

まず、以下の図をご参照ください↓

上記 図のように、

被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる

被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる 配偶者は先に亡くなっている

配偶者は先に亡くなっている 被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる

被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる 被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている

被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしているこのような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。

・相続人A(法定相続分:3分の1)

・相続人C(法定相続分:3分の2)

ん?どうして相続人Cのほうが相続分が多いの?

とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

理由として、相続人Cは、

①被相続人の子どもBの相続権を代襲している(代襲相続)ため、子どもBが本来受け取るはずだった3分の1の権利を受け取れる

→ つまり、被相続人には実子2人と養子1人がいたこととなり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつ配分されます。

②被相続人の養子として、子ども1人分の3分の1を相続できる

→ Bが被相続人より先に亡くなっているので、そのBの子どもであるCがBの相続分を相続できます(代襲相続)。

よって、このような場合、Cは養子であり孫(代襲相続)という二重の相続権利を得られることになります。

その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ

その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ

明日は、同じく二重の相続権利について、「配偶者であり兄弟姉妹でもある」場合をお伝えします

その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ

その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから