本日も、引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。

「法定後見について」はこちらから

「法定後見について」はこちらから

「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」

「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」

「後見人が選任されているケース」

「後見人が選任されているケース」

ケースその2

ケースその2

相続人が認知症で、

「保佐」人が選任されている場合

認知症などが原因で被保佐人となった相続人が、遺産分割協議に自ら参加し、協議によって決定した遺産分割の内容について、選任されている「保佐」人は、同意する権限もありますが、

保佐人の同意を得なかった遺産分割協議は、

保佐人が取り消すことができます

また、本人の同意を得て、保佐人に遺産分割協議の代理人を務めてもらうことも可能です(家庭裁判所の審判が必要です)。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続人が認知症の場合 ~後見人が選任されているケース~

昨日は、相続人が認知症など、判断能力(意思能力)が失われている場合について、「法定後見」制度について、ご説明いたしました。

「法定後見について」はこちらから

「法定後見について」はこちらから

ケースその1

ケースその1相続人が認知症で、

成年被後見人が相続人のひとりである場合、

相続人が認知症の場合 ~後見・保佐・補助の違い~

昨日、法定後見について、簡単にご説明しました。

昨日の記事「法定後見について」はこちらから

昨日の記事「法定後見について」はこちらから

本日は法定後見について、より詳しくご説明したいと思います。

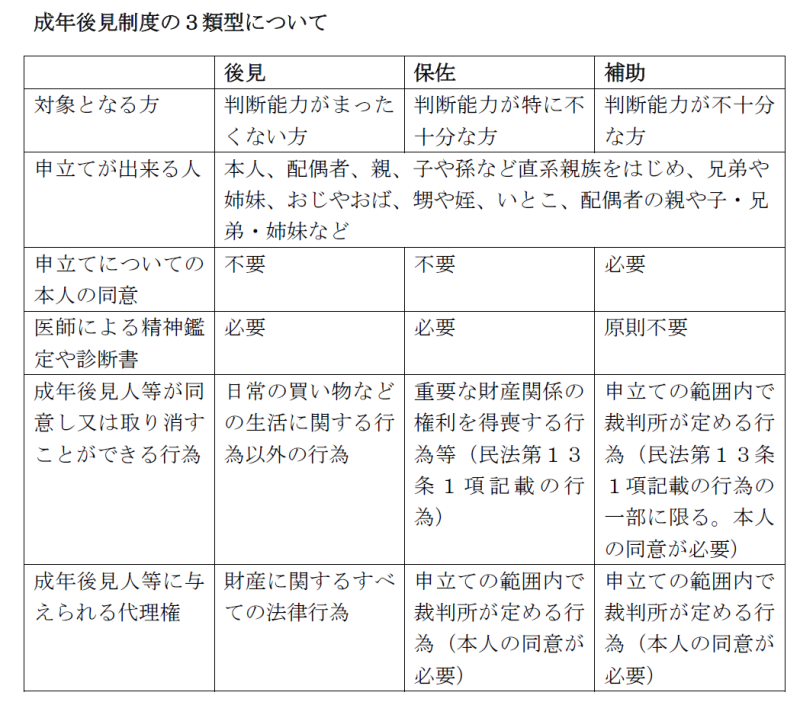

まず、その方(本人)の状況によって、3つの類型に分けられます。

①後見

本人の判断能力がまったくない状態の場合、「後見」が適用されることになります(=被後見人となります)。

②保佐

日常生活に支障のない程度に、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」方が、この類型となります(=被保佐人となります)。

③補助

大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合があるという類型です。

3類型の簡単な違いは上記のとおりですが、

その他の違いについては下記一覧をご参照ください。

※画像をクリックすると、大きな画像で見られます

判断能力の段階に応じて、障害の程度がどの類型なのかは、主治医の診断によります。

よって、まずは主治医の診断書を添付し、後見制度の申立てを行ない、申立て後に家庭裁判所が最終的な類型を審判(裁判所の判断で精神鑑定をする場合もあります。)します。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから