今日は、相続手続きを行なう上で作成する、財産目録について、簡単にご説明します。

以下、財産目録のひな形となりますので、ご参照ください。

※画像をクリックすると、大きな画像で見られます。

ただし、これはあくまでも、一般的にわかりやすくまとめた、大まかな財産目録となります。

実際にはもっと細かく財産の種類がありますのでご注意ください。

また、財産の中でも不動産の評価額については、相続税申告での評価額、遺産分割する際の評価額と異なります。

これを「一物四価」と言い、同じ不動産なのに価格が4つあるとされています。

そのため、専門家でないと不動産の評価額を決めていくのは難しいと思われます。

難しい手続きは相続の専門家へご相談いただいて進めたほうが確実です。

以上、参考にしていただけたら嬉しいです。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

代襲相続とは

本日は、昨日消えてしまった記事を再度書いてみました。

みなさんは、代襲相続という相続をご存知でしょうか?

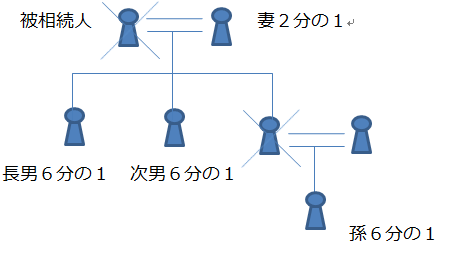

下の図をご覧下さい。

このケースでいうと、左上の×印が付いている人が被相続人(父)で、今回亡くなった人です。

家族関係は、妻、長男、次男、三男(下の段で×印が付いている人)、三男の妻と子どもがいます。

三男は被相続人(父)が亡くなる前に、先に亡くなっています。

この場合、相続人は誰になるのでしょうか?

・・・・・

答えはもう書いてありましたね。。。

そうです。

妻、長男、次男、そして三男の子どもになります。

このとき、三男はすでに亡くなっているので、三男の子どもが相続人になることを代襲相続といいます。

もう少し詳しく言うと、本来相続人になるべき人が先に亡くなっている場合に、直系卑属、直系尊属へ相続権が移ることを、代襲相続といいます。

代襲相続についての詳しい説明はこちら

代襲相続についての詳しい説明はこちら

直系卑属や直系尊属という言葉も、普通はなかなか耳にしない言葉ですよね。

直系卑属は、自分と直接血の繋がっている下の世代のことです。具体的に言うと、自分の子ども、孫、ひ孫などです。

直系尊属は、自分と直接血の繋がっている上の世代のことです。具体的に言うと、自分の父、母、祖父、祖母などになります。

ただ、今回のように、相続人が妻、長男、次男、三男の子どもとなると遺産分割協議がモメそうな匂いも感じます。

三男の妻も相続の権利がないとはいえ、口出ししてくることも考えられます。

そのようにならないためには、やはり遺言書を用意しておくなど、生前の対策を考えておくことも大切ですね。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合

今日は4月の平日第一日目となり、電車は新入社員の方でいっぱいでした

もうだいぶ前のことになりますが・・・なんだか昔を思い出して懐かしい気持ちになりました。

また、問題は偽造された遺産分割協議書で相続手続きを進めていた場合です。

その場合は、相続権を侵害された相続人であれば、

不法行為による損害賠償請求ができます。もちろん、こういった場合は、相続の専門家へ一度相談してみてください。

また、遺産分割協議書ではなく、遺言書を偽造したとなると、その場合は相続欠格といって、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

「相続欠格」とは・・・

「相続欠格」とは・・・

つまり法律で、自動的に相続する権利を剥奪されるので絶対にしないでください。

絶対にバレますよ。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから