昨日は、「遺産分割調停」について、お伝えしました。

今日は、「遺産分割審判」について、お送りします

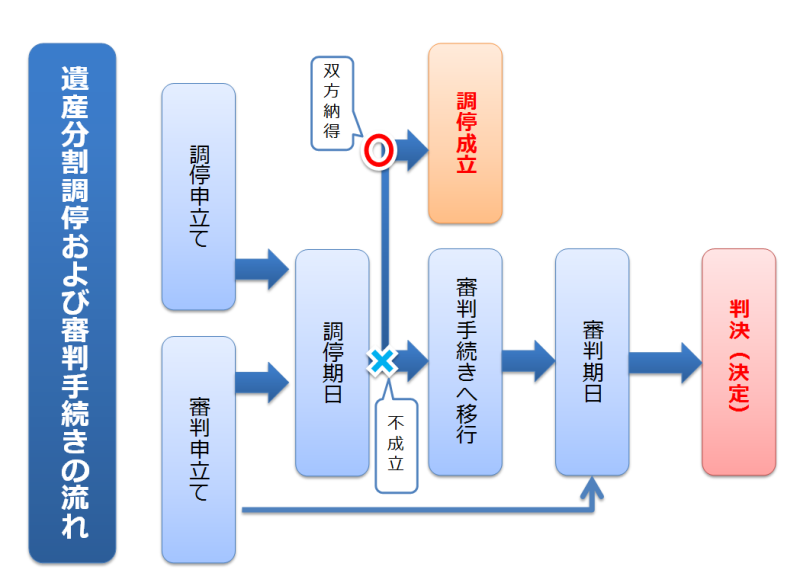

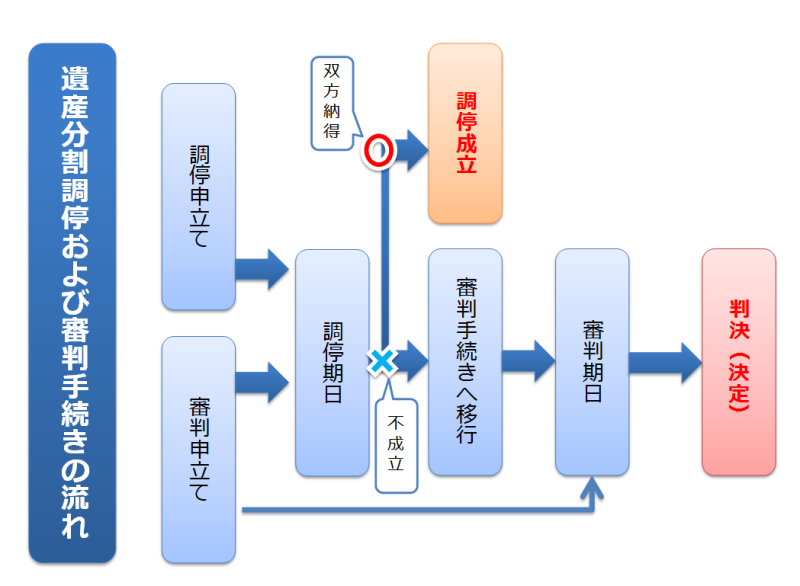

昨日の記事にも添付していたので、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、遺産分割審判の手続きの流れは、調停の時と似ています。

相続人同士での遺産分割協議で話がまとまらない、モメてしまった場合、まず、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて手続きを進めていきます。

ですが、昨日の記事にも書いたとおり、調停とはあくまで第三者(調停委員)を交えた話し合いとなるため、かならずしも話がまとまるわけではないのです。

調停という裁判所での話し合いをしたけれども、やっぱりどうしても相続人同士が納得する結論が出せない、合意ができないという場合、調停は不調(不成立)で終わります。

そのような残念な結果に終わった場合、改めて申立て手続きをせずとも自動的に「遺産分割審判」とよばれる手続きに移行します。

●初めから審判の申立てをしてはだめ?

話し合いが決裂したら審判にまわされるのであれば、最初から審判ではだめなのか、とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

最初から審判を申立てることもできますが、裁判所から「まずは調停をやってみてください」と、調停手続きにまわされることがほとんどです。

●調停と審判の違いは?

調停と審判の異なる点としては、

・ 審判は、非公開の「裁判」であること

(→ 調停は、あくまで「話し合い」である)

・ 裁判官が職権を使って証拠調べ、尋問、相続人や相続財産の確定をする

(→ 調停ではそこまで行なわない)

・ 裁判官が最終的な遺産分割方法を決める

(→ 調停では、当人同士が納得しない結論では終結しない)

●審判が終わったら

審判の結果(判決)が出たら、裁判所より審判書が発行されます。

審判書に書かれた内容は、法的強制力があるので、内容に合意できない相続人もこれに従わなければなりません。

ちなみに、審判の多くは、「各相続人の法定相続分通り」の遺産配分で審判が下されるようです。

●審判の結果に不服がある場合

審判で出た結論(判決)に不服があれば、審判書を受け取った日から2週間以内であれば、高等裁判所に「即時抗告」を行なうことができます。

「即時抗告」を行なえば、次は高等裁判所で審議をし、解決してもらうことになります。

遺産分割調停とは?

今日は遺産分割協議調停手続きの流れについて、ご説明いたします。

●遺産分割調停とは・・・

遺産分割協議がまとまらない場合、要するに相続人だけではモメてしまってラチがあかない場合に、裁判所に申立てをすることにより行なわれる、第三者(調停委員)を交えた話し合いのことです。

調停の流れとしては、以下のとおりです。

1.モメている相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行なう。

複数いる相続人のうち1人、もしくは複数の相続人が、その他の相続人全員を相手に、相手となる相続人のうち1人の住所地を管轄している家庭裁判所へ、申立てを行ないます。

2.家庭裁判所から相続人全員に、『照会書』を郵送、または直接事情を伺う連絡が来る。

『照会書』とは、相続人の親族関係、遺産(被相続人ののこした財産)などを調べるための書面です。

裁判所からの照会や呼出しには、かならず応じるようにしましょう。

3.相続人から返送された『照会書』や情報をもとに、家庭裁判所が資料を作成する。

4.調停期日の決定。調停が開始される。

※1ヶ月に1度程度のペースで調停が行なわれる。

調停の期日当日は、通常裁判官1名と2名以上の調停委員が、各相続人から一人ずつ話を聞いていきます。

その際、裁判官と調停委員は、相続人同士きちんと話し合いができるように指導を行なったり、客観的にみて妥当な結論が出るように働きかけます。

また、遺産分割調停に関しては、弁護士に代理人を依頼しても、本人が出廷するのが原則となっています。

なぜなら、遺産分割調停という争いにおいては、原因が相続人同士の間にある事情に及んでいることが多いため、代理人に聞いてもわからないことが多くあるからです。

5.話し合いが進まない、まとまらない場合、調停不成立で終了

→ その場合、審判手続きへと自動的に移行される。

話し合いがまとまった場合、調停成立となる。

→ 合意内容を『調停調書』が記載される。

※ 『調停調書』は、通常の裁判ででる判決と同じ法的効力があると考えられています。

そのため、「調停調書」の謄本による、相続登記も可能となります。

本日のポイント

本日のポイント

相続財産の把握・調査の方法 ~ 後編 ~

今日は昨日の記事のつづきです。

昨日の記事「相続財産の把握・調査の方法~前編~」

昨日の記事「相続財産の把握・調査の方法~前編~」

早速、昨日お伝えした預貯金や有価証券、宝石、貴金属等以外の調査方法について早速お伝えします。

●土地、建物等の不動産

これらの調査は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や登記識別情報(登記済権利証)、固定資産税納税通知書や不動産売買契約書などの書面から確認することができます。

●借地権や借家権

これらは、貸主からの請求書や領収書、借地契約書などから確認できます。

●連帯保証人になっていたかどうか

被相続人所有の不動産に、金融機関の抵当権が登記されていれば、登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれています。

もし抵当権の登記情報がなければ、連帯保証契約書を探してください。

それも見つからず、さらに被相続人が会社の経営者であった場合、会社の借入金の連帯保証人になっていないかどうか確認しましょう。

マイナスの財産調査については、住宅ローン返済や借入金返済の記録があれば、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借入があるので、それぞれ借入金残高を確認しましょう

被相続人が確定申告をしていたならば、不動産所得や配当所得、利子所得などの収入があるか、過去の所得税申告書をみれば所有財産がわかることもあります

以上の要領で探していくと、大体ほとんどの相続財産が出てくるかと思います。

ただ、これらの調査は、相続財産を把握する貴重な情報源にはなりますが、実際今現在もそこにある、と証明するものではありません。

もしかすると、被相続人は生前にそれらの財産を売却していたり、解約、返済していたりする可能性も十分あるからです

大切なのは、発見した情報をもとに、ひとつひとつ現状どうなっているのか各機関に問い合わせして、確認していくことです。

ある程度、同じところに財産がまとまっていればいいのですが、なかなか1つにまとめている人は少ないものです。

当事務所では、そういった面倒なこともすべて代理で行なう、相続手続きおまかせパックというものがありますので、ぜひご活用ください。

「相続手続きおまかせパック」の詳細はこちら

「相続手続きおまかせパック」の詳細はこちら

本日のポイント

本日のポイント

・ 「記録がある=現在もある」、とは限らないので、焦らずひとつひとつ確認をする。

・ 各機関によって、相続手続きに必要な書類は異なるので、事前にかならず、必要となるものを確認しておく。

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから